Quando si parla di immagine anamorfica, ci si riferisce all’ottica anamorfica sviluppata per primo da Henri Chrétien durante la prima guerra mondiale, al fine di aumentare il campo visivo dei periscopi sui carri armati.

Da questa distorsione lenticolare, prodotta da un’aberrazione dello sguardo, ricondicibile appunto a una necessità ‘militare’, muove il concetto di cinemascope (aspect ratio intorno a 2,35:1), cui è associato il cinema hollywoodiano.

Il classico cinemascope hollywoodiano.

Il classico cinemascope hollywoodiano.

Ma la ‘visione’ anamorfica cela una serie di implicazioni mirifiche che si estendono molto al di là di questa semplice banalità cinefila.

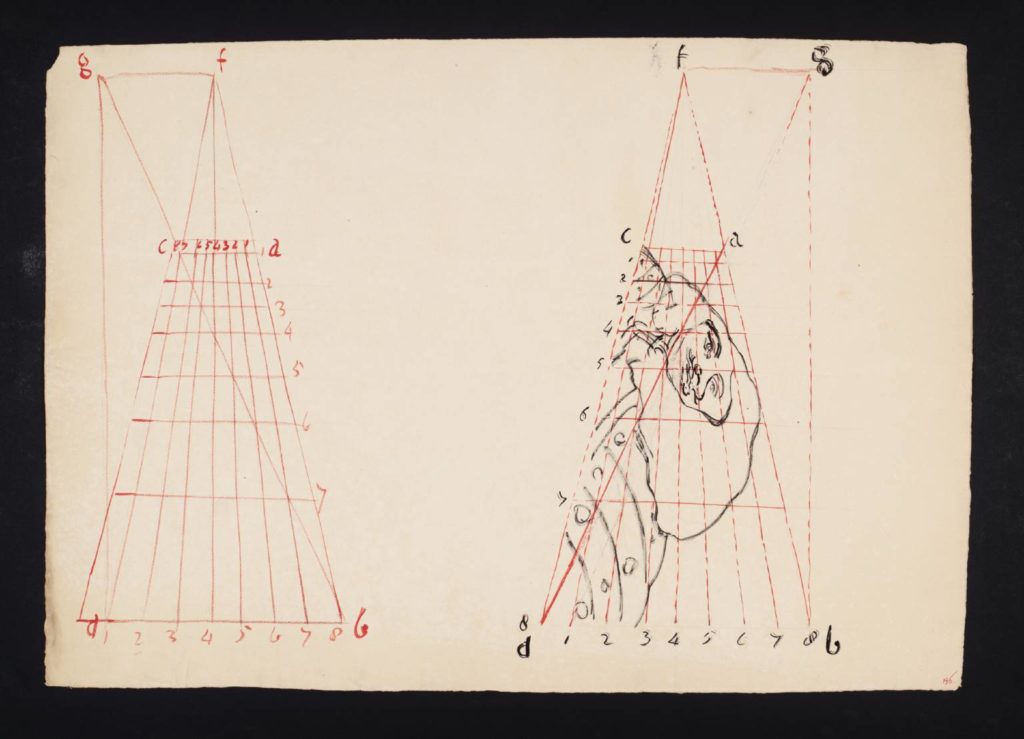

L’anamorfismo è innanzitutto un fenomeno di illusione ottica per cui un’immagine viene proiettata su un piano in modo distorto, rendendo il soggetto originale riconoscibile solamente guardando l’immagine medesima da una posizione precisa. Una tecnica estremamente popolare nella pittura di ogni epoca, con particolare predilezione per la ritrattistica del tardo ’500.

Andrea Pozzo, L’apoteosi di St.Ignazio, Soffitto della chiesa di St.Ignazio, Roma, 1690. Esempio di trompe-l’oeil anamorfico dallo stile barocco quadraturista.

Andrea Pozzo, L’apoteosi di St.Ignazio, Soffitto della chiesa di St.Ignazio, Roma, 1690. Esempio di trompe-l’oeil anamorfico dallo stile barocco quadraturista.

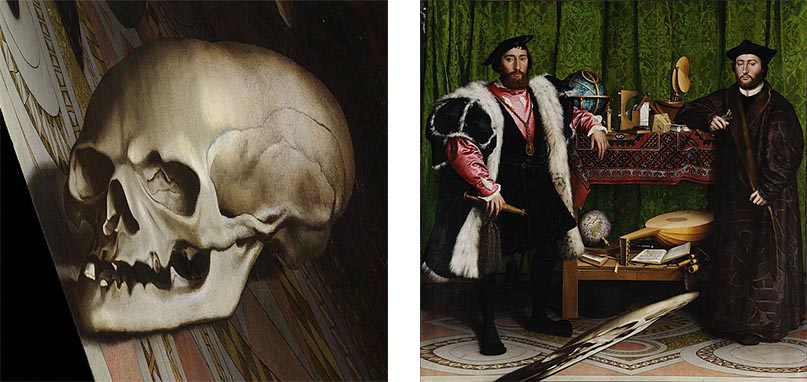

Hans Holbein, il giovane – Gli ambasciatori, 1533. L’anamorfosi del teschio.

Hans Holbein, il giovane – Gli ambasciatori, 1533. L’anamorfosi del teschio.

Quest’effetto è alla base della costruzione delle lenti anamorfiche impiegate nella fotografia e nel cinema. Ma qui si vorrebbero analizzare altre connessioni dell’immagine anamorfica. Occorre allora definire con alcune note l’architettura di una lente anamorfica.

L’obiettivo anamorfico è genericamente costituito da una lente sferica regolare e da una lente anamorfica aggiuntiva (o integrata), responsabile dell’anamorfismo. L’elemento anamorfico opera a lunghezza focale infinita. Mentre la lente sferica accoppiata ha una lunghezza focale più lunga (di quanto avrebbe solitamente per ottenere un aspect ratio di 1.85:1); tale da produrre un’immagine per tutta l’altezza del fotogramma con il doppio della larghezza (o 1,5x o 1,33x a seconda dei diversi formati anamorfici). L’immagine così ottenuta risulta schiacciata (o ‘squeezed’ appunto) lungo l’asse orizzontale e deve essere opportunamente invertita o ‘de-squeezed’ in proiezione.

Shot anamorfico x1,33 non ‘desqueezed’, in Aspect Ratio 1:2,41.

Shot anamorfico x1,33 non ‘desqueezed’, in Aspect Ratio 1:2,41.

Stesso shot ‘desqueezed’, in Aspect Ratio 1:2,41.

Stesso shot ‘desqueezed’, in Aspect Ratio 1:2,41.

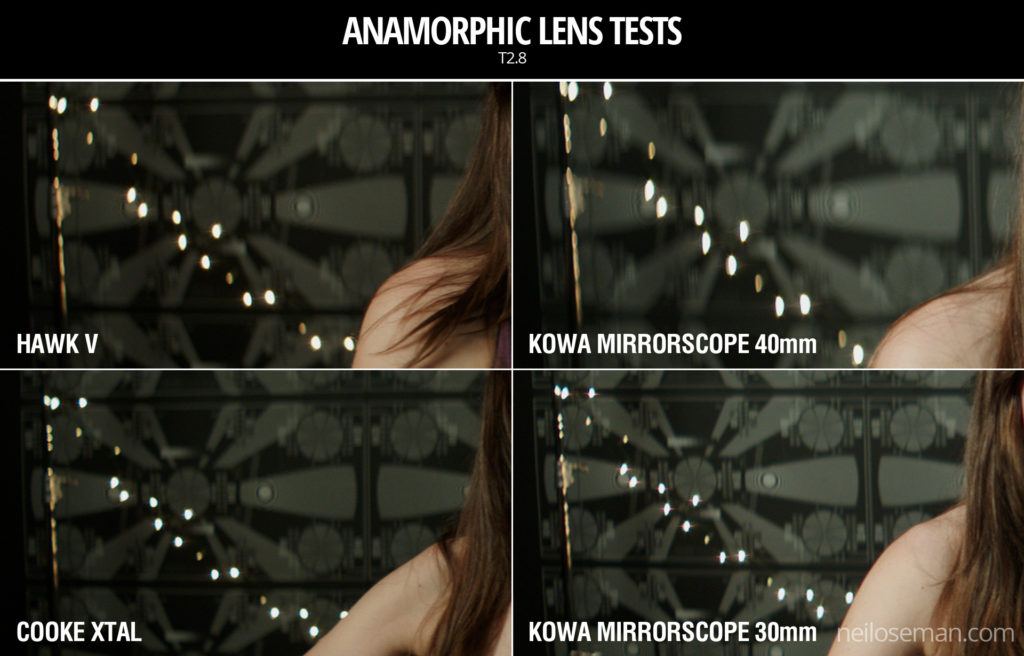

L’elemento che crea l’anamorfosi è di diversa fattura; il più comune è costituito da una lente cilindrica ovvero da una lente la cui curvatura comprime l’immagine in una sola direzione (come appunto in un cilindro). Questo elemento cilindrico interagisce con gli elementi concavi e convessi del sistema sferico, alterando le leggi ottiche attraverso le traiettorie che la luce compie nella geometria di una curvatura cilindrica. L’utilizzo di lenti anamorfiche genera otticamente una sequela di artefatti che non si verificano quando si utilizza una lente sferica normale. Il più ricercato è di solito un brillamento – lens flare – costituito da una lunga striatura orizzontale bluastra, più spesso visibile in presenza di una luce intensa perpendicolare alla lente (o vicina alla perpendicolare), in un ambiente buio. Un altro aspetto specifico è dato dai riflessi di luce nella lente, che sono ellittici, anziché rotondi come negli obiettivi sferici. Ancora: gli elementi fuori fuoco di una lente anamorfica – il cosiddetto bokeh – tendono ad essere più sfocati verticalmente. Un punto di luce fuori fuoco sullo sfondo, apparirà quindi come un ovale verticale, piuttosto che come un cerchio. Quando in una lente anamorfica si sposta la messa a fuoco inoltre, si produce spesso un allungamento verticale delle zone che vanno progressivamente fuori fuoco. Lenti grandangolari anamorfiche minori di 40 mm di lunghezza focale producono altresì una prospettiva cilindrica. Ma le due peculiarità più ‘sottili’ delle lenti anamorfiche sono quelle associate alla profondità di campo che tali sistemi ottici riproducono. A causa dell’elemento cilindrico nel sistema infatti, le lenti anamorfiche hanno un angolo di campo orizzontale che è il doppio (o x1,33 o x1,5) di una lente sferica della stessa lunghezza focale. Ulteriormente per ragioni ottiche, la compressione anamorfica non è uniforme in tutto il campo visivo, creando aree dell’immagine che appaiono più deformate

rispetto ad altre.

Alcuni bokeh di lenti sferiche qui sopra.

Alcuni bokeh di lenti sferiche qui sopra.

Bokeh di lenti anamorfiche sotto.

Halation sulle alte luci e bokeh ellittico di un Panavision Ultra Vista.

Halation sulle alte luci e bokeh ellittico di un Panavision Ultra Vista.

Questi comportamenti’ così singolari delle lenti anamorfiche sono da vedersi in relazione ai differenti formati di film o sensori digitali (S35, MFT, Full-Frame ecc.). Ma genericamente l’immagine anamorfica restituisce una scivolante distorsione angolare e un appiattimento tonale dei colori che sfuma impercettibile, a ‘velare’ indefinitamente il campo visivo. La profondità di campo sagomata in tale modo dilata l’apertura orizzontale, lasciando pressoché inalterato il primo piano a fuoco.

Un’impressione di fragilità e tattilità affiorano soffusamente. L’immagine è come ‘denaturata’ e corretta da una pressione ottica che la comprime e la decomprime: la accelera e la rallenta, per così dire. Si tratta – al di là delle preferenze hollywoodiane e ‘spettacolari’ – di qualcosa di assai ‘trasversale’, che riguarda il sistema scopico e il ‘filtro’ con cui viene impressa la luce sul supporto cinematico (film o sensore che sia). Una sorta di variazione spettrale e di fluttuazione dell’immagine stessa.

Brillamenti orizzontali (flares) e halation sulle alte luci di un Lomo 50mm x2.

Brillamenti orizzontali (flares) e halation sulle alte luci di un Lomo 50mm x2.

I fotografi e gli addetti ai lavori parlano iconicamente di ‘impressionismo’ riguardo alle lenti anamorfiche. C’è peraltro una sensazione di vibratilità molto esile che s’insinua in queste immagini. La potenza visiva del campo abbraccia uno spazio ‘largo’, ma il rollare tonale delle luci e delle ombre è come se distendesse e frollasse la campitura.

La ‘pasta’ ottica è allo stesso tempo omogenea e gradatamente stratificata in senso spaziale. Una sovrapposizione di ‘velature’ comincia a sospendersi, quasi una flocculazione luminosa che vivifica il frame. Come nella tecnica della ‘velatura’ in pittura, in cui si crea una specie di ‘contrasto di qualità’ nella saturazione-sfumatura delle tinte simili: rossi coi rossi, verdi coi verdi, terre con terre, ecc.

È una ‘pelle’ rinnovata. Come se l’aberrazione anamorfica ricostituisse l’immagine attraverso una filtrazione, dotandola di una nuova epidermide.

Lucrezio nel De rerum natura introduce il concetto di ‘Natura’ come entità creatrice, per se stessa, di immagine-meraviglia: l’immagine è un rivestimento che si distacca dal corpo che rappresenta e che ritrae. Ecco che allora una vaporizzazione ‘atomica’ – il cosiddetto clinamen democriteo – agita intimamente la polluzione della materia. Questo ‘spellarsi’ di atomi, vibranti gli uni contro gli altri, increspa il tessuto del visibile, scollandolo dagli oggetti medesimi da cui emana. Un effetto di meraviglia, di miraggio in tutto e per tutto.

L’immagine ottenuta attraverso una lente anamorfica è ‘soffiata’ dalla stessa visitazione stregata, che la allontana in un’aura tanto impalpabile, quanto tattilmente prossima. Come se perdesse e acquisisse velocità e dilatazione, senza soluzione di continuità, man mano che trascorre nel suo dispiegarsi.

La stessa prospettiva interna viene riallineata a formulare linee di fuga distorte (ma più ipnotiche, che in una prospettiva generata da una lente sferica).

L’estetica anamorfica non è solo una questione di ‘look’ ma coinvolge anche una ‘fisica’ dell’immagine che conduce alla fantasmaticità.

Un occhio attento può essere attratto, sedotto e ammaliato in quella specie di incantamento visivo, prodotto dal sottile sfumare verso la sfocatura delle aree sullo sfondo, rispetto alle aree nei primi piani, di uno shot anamorfico. È l’haze tipico, per esempio, dell’antica pittura cinese di paesaggio, che riplasma l’illusorietà della profondità di campo con l’artificio della prospettiva aerea (dove la desaturazione tonale dello sfondo, che indietreggia gradualmente, genera tridimensionalità su una superficie piatta). Quest’effetto è ottenuto ancora più ‘naturalmente’ e indefinitamente nella lente anamorfica. Ed è un effetto ‘larvale’, un phasmata quasi impercettibile all’occhio appunto, ma sensorialmente presente, innescato nella percezione. Una malìa che si intuisce piuttosto che vedersi direttamente. Una profondità intrinseca dell’immagine che si disvela velandosi.

Come in presenza di fumo o nebbia, attraversati da un raggio di luce – che rende volumetrici i contorni e i profili degli oggetti nella scena; progressivamente ovattandoli dal primo piano allo sfondo -. Solo che nell’immagine generata anamorficamente, il fumo o la foschìa non ci sono e soprattutto non invadono il primo piano, lasciando che la perdita di contatto dell’occhio con lo sfondo si depositi strato per strato, linea per linea, lungo la compressione dei piani spaziali in direzione del fondale e del ‘lontano’, rispetto al frontale e al ‘vicino’. Le distanze si dispongono disciplinatamente in una leggera variazione di fuga l’una dietro l’altra. Si fanno sempre più ‘sfogliate’, trasparenti e cartilaginee. L’illusione di profondità crea un ‘aggetto’ delle forme: tutta l’immagine respira come un mantice. È lontana e vicina ad un tempo. Rivestendosi sempre di più di una strana intangibilità, di una fluidità fantasmatica appunto. L’immagine si è isolata. È divenuta una ‘zona’ di potenze ottiche che vibrano per sé, risuonano per contiguità di trama e di textura, ridisegnando la firma del visibile che hanno fotografato.

Nella lente anamorfica si oppongono e si intersecano differenti proprietà geometriche della luce. Si tratta di proprietà occasionali: date dall’incontro dei percorsi luminosi, dalle loro traiettorie miscelate tra il convesso, il concavo e soprattutto il cilindrico: una combinazione che si potrebbe definire ‘alchemica’. Comprimendo il campo ottico, si produce un conglomerato plastico ma è l’elemento cilindrico che ‘segna’ questo nuovo composto ottico. Anche se ‘invertito’ – ‘de-squeezed’ – (normalizzato), quel composto conserva infatti una ‘tacca’, una ‘marca’ inaudita ed inedita del visibile rimodellato. La luce non solo si è concentrata per distillare nitidezza, come quando passa tra lenti concave e convesse, in un sistema sferico; ma è stata irrimediabilmente compressa dalla lente cilindrica, che l’ha per così dire ‘divaricata’, ‘spellata’ e fascicolata di nuovo, quasi donandole una valenza stereoscopica. Genericamente le lenti anamorfiche hanno aberrazioni ottiche molto personali che le caratterizzano. Al di là dei tipici brillamenti (flare orizzontali), gli anamorfici generano una serie di ‘convergenze’ con l’occhio umano.

Si può riscontrare infatti che l’occhio umano ‘veda’ come un obiettivo 20mm ma con la magnificazione di un 40mm. Tale ‘schizofrenia’ – come la definisce Dan Sasaki (ingegnere ‘guru’ delle lenti anamorfiche) – è in realtà molto vicina al funzionamento di una lente anamorfica con fattore x2 di ‘squeezing’.

Oltre a questa caratteristica, c’è però tutta un’altra sequela di particolari ‘intagliature’ ottiche che, per così dire, ‘estraniano’ la visione anamorfica. La textura è diversa. A tratti si possono ‘segnare’ delle Ghost Light, una bizzarra Sky Integration si può ottenere

nell’inquadratura in presenza di forti riflessi (appunto della luce sul cielo o sulle nuvole), un Bokeh e delle riflessioni intra-lenticolari ellittiche sono quasi sempre presenti, insieme a gradienti di luci diffuse che avvolgono le ombre più profonde e leaks. Per quanto riguarda la luminanza, soprattutto le ombre e i mezzitoni si direzionano diversamente rispetto a un sistema di lettura sferico. In altri termini la magnificazione ottica, la prospettiva ‘naturalizzata’, la pressione verticale investono il visibile di una sensorialità straniante, pur ammorbidendolo. È come un incantesimo in cui si sprofonda languidamente. Le alte luci per contro, specie quelle fuori fuoco, acquisiscono halation – cioè una sorta di alonatura che le circonda e le stempera -. Per effetto dell’aberrazione cilindrica, le zone più illuminate è come se avvolgessero i margini e li sfumassero. Se un soggetto, ad esempio, viene illuminato da un lato, le alonature avvolgono e riempiono le ombre delicatamente da quel lato. Ma il contrasto non si perde; anzi si accentua nelle ombre e si attenua sulle alte luci, soprattutto in presenza del tipico velo d’abbacinatura (quando una fonte di luce forte proviene appunto tangenzialmente).

C’è inoltre questa netta separazione tra il primo piano e lo sfondo, data dall’intrinseca traiettoria del fascio luminoso dentro la lente cilindrica, che spinge la prospettiva ‘tonalmente’ e stratifica lo spazio sull’asse della profondità interna.

Tutte queste caratteristiche inducono i fotografi, come si diceva prima, a parlare in termini di look organico anamorfico, di prospettiva più ‘naturale’.

Ma tale organicità sembra a tutti gli effetti un truquage. È l’illusione di espansione che si produce in chi guarda: una dissimulazione dello spazio che è alla fine una potenza dell’assentarsi. L’immagine compressa e in seguito ‘ri-stirata’ ha solo dissimulato di ‘naturalizzare’ il mondo ottico; in realtà lo ha deformato. In questa piegatura del visibile le apparenze si sono rese simulacrali. Come se la luce si fosse lentamente ‘motorizzata’ e avesse trasportato con sé una de-sincronizzazione dello spazio. Infatti lo spettro di assorbimento luminoso si distribuisce in una vasta linea di profondità; tenebrosa come la sua dolcezza. La spazialità appare e scompare, ondeggiante e simile a polvere ‘viva’; riunita e riordinata dai raggi dell’anamorfosi… il divario aumenta o si restringe secondo le circostanze; l’immagine non è più lineare nel suo sviluppo dinamico, è un divenire-immagine, direbbero Deleuze-Guattari.

Un’estasi, un morbido annullamento, un ‘precipitato’ di forme.

Se l’immagine è qualcosa che ‘dura’ lungo il tragitto delle sue anamorfosi, è allora che si rapprende in esse; a rigore non è mai completa ma si illumina a intermittenza lungo l’arco di queste deformazioni. Abita per paradosso un’ubiquità frammentata: vedendo giungere ciò che in realtà permane. In essa il visibile – anamorfizzato appunto – è come rimandato in perpetuo. È in cammino. Dissolve il limite tra vero e illusorio. Inganna la veduta esterna, ritagliando un ambiente che sembra familiare (quelle luci soffuse, quei toni impastati); eppure in esso l’ordinario e il banale sono come amplificati, in modo che tutta quest’impressione immersiva – che la lieve distorsione anamorfica suscita – trasli l’occhio in una lontananza. Il mondo comincia davvero ad ‘apparire’ e al contempo a ‘dislocarsi’.

L’anamorfismo genera – anziché una nitidezza distinta di oggetti – una ‘massa sensoriale’ di composti, di conglomerati, di molecolarità. Mette in discussione la compartimentazione dell’occhio. Induce a una ‘trasparenza’ dello sguardo. Sollecita una visione per strati, per saccadi organiche, per velature. Prolifera di sinestesie additive. Ridefinisce l’unità di misura.

La dimora di un’immagine diviene l’anamorfosi della soglia di questa stessa dimora, ha sottolineato Paul Virilio, commentando la dromocrazia dell’immagine cinematografica. Ma si tratta di un rilievo che descrive perfettamente anche il concetto dell’immagine

anamorfica. Quando guardiamo quest’immagine, non è esattamente l’ubicazione propria di un portato ottico che vediamo: il suo preciso luogo, la sua ‘casa’. È piuttosto come se fosse in moto da e verso quel luogo. Non dimora appunto. Al contrario sta varcando di qui e di là una ‘soglia’.

A questo proposito e in relazione con il movimento del cinema, se poi osserviamo l’immagine anamorfica nella scansione cinematica appunto, a 23,976fps, rispetto alla stessa immagine ‘sferica’, ci coglie una tenera inquietudine. L’immagine anamorfica è incollata al movimento stesso. Soprattutto in riprese a mano, leggermente mosse. Lo spazio si diffonde nel tempo. Vi scivola dentro e fuori gassosamente. La cinematografia anamorfica – più ancora che la fotografia anamorfica – è l’unica visione veramente sintetica cui si possono riferire tutte queste osservazioni.

Solo in essa – complice il movimento – si realizza pienamente quell’assenza; quel ‘venire’ delle immagini, agitate dalla loro ‘fondità’ increspata, quel loro trascorrere sussultante, quella corporeità differita.

Una de-automatizzazione percettiva posa tra il soggetto che guarda e l’oggetto che è guardato. La ‘vista’ non è ‘puntuale’ – come per le lenti sferiche -, ma somiglia di più a una ricognizione ‘durativa’, nella quale la geometria è setacciata. Se una lente sferica restituisce l’idea che, per riprodurre il mondo, occorra semplicemente porlo davanti all’obiettivo e ‘limitarlo’ in una cornice, una lente anamorfica insinua il sospetto che per riprodurre il mondo, si debba necessariamente osservarlo attraverso un filtro.

Banalmente l’anamorfosi intaglia un rettangolo magico nell’immagine; la infila mielosamente in un segreto. Ma il segreto è ciò che ‘appare’, non ciò che è.